ザ・クロマニヨンズのことをもっと知りたいと思ったとき、どこから触れればいいのか迷うことがあります。THE BLUE HEARTSやTHE HIGH-LOWSとのつながり、代表曲、ライブの魅力、そして最新アルバムまで、気になることはたくさんあるはずです。

ザ・クロマニヨンズは、長年にわたり変わらぬスタンスでロックを鳴らし続けてきたバンドです。その歩みには、音楽だけでなく人とのつながりや創作への情熱が詰まっています。

この記事では、ザ・クロマニヨンズの歴史と音楽性、ライブ活動、そして今後の展望までを丁寧に紹介しています。どの作品から聴けばいいか、ライブではどんな空気が流れているのか、知れば知るほど惹かれていくその魅力を、順を追って伝えます。

【この記事のポイント】

- ザ・クロマニヨンズの結成背景と前身バンドとの関係

- 代表曲や初心者におすすめの楽曲紹介

- ライブスタイルと観客との一体感の特徴

- 最新アルバムと全国ツアーの詳細と展望

▶▶ ザ・クロマニヨンズのCDなどをアマゾンでチェックしてみる

▶▶ 甲本ヒロトさんに関する本などをアマゾンでチェックしてみる

ザ・クロマニヨンズ結成と背景:THE HIGH-LOWS以来の道のり

メンバー構成と前身バンドとのつながり

ザ・クロマニヨンズは、甲本ヒロト(ボーカル)と真島昌利(ギター)を中心に2006年に結成された4人組のロックバンドです。両名は1980年代から日本のロックシーンを牽引してきた存在であり、THE BLUE HEARTS、THE HIGH-LOWSといった伝説的なバンドで長年活動してきました。甲本と真島は、音楽的な相性だけでなく、人間的な信頼関係も深く、バンドの核として現在も強い絆で結ばれています。

ベースを担当する小林勝は、nilやSADSなどで活動していた経験を持ち、2008年に正式メンバーとして加入しました。ドラムの桐田勝治は、元Gargoyleのメンバーで、クロマニヨンズではサポートという立場ながら、実質的には正式メンバーとして長年ステージに立ち続けています。

この4人の編成は、前身バンドからの流れを受け継ぎながらも、よりシンプルで本能的なロックを追求するスタイルへと進化しています。THE BLUE HEARTSでは社会性と衝動、THE HIGH-LOWSではポップな遊び心が際立っていましたが、ザ・クロマニヨンズではそれらを削ぎ落とし、原始的な衝動と純粋な音の力に焦点を当てています。バンド名の「クロマニヨンズ」も、そうした原点回帰の姿勢を象徴するものとして選ばれました。

このように、メンバーそれぞれが豊かな音楽経験を持ち寄りながら、ザ・クロマニヨンズとしての独自の世界観を築いています。彼らの音楽には、過去の蓄積と現在の衝動が共存しており、聴く者に強い印象を与え続けています。

結成の経緯とバンド名の由来

ザ・クロマニヨンズは、THE HIGH-LOWSの活動休止を経て、甲本ヒロトと真島昌利が新たな音楽の場として2006年に結成したバンドです。両名は長年にわたり共に音楽を作り続けてきたパートナーであり、次なるステージとして、より本能的で原始的なロックを追求することを目指しました。

バンド名が決まったのは、ザ・ローリング・ストーンズのライブを観に行った名古屋での出来事でした。ライブ後、ホテルでバンド名を決めようと話し合っていた際、甲本が「クロマニヨンズ」という名前を提案すると、真島が驚きながらポケットから紙を取り出し、そこにも同じ「クロマニヨンズ」と書かれていたという偶然が重なりました。この奇跡的な一致によって、バンド名が即座に決定されました。

「クロマニヨン人」は旧石器時代の人類であり、現代人と同じホモ・サピエンスに属しています。この名前には、装飾を排したシンプルで力強い音楽を志向する彼らの姿勢が重ねられています。意味よりも響きのインパクトを重視したネーミングであり、ジャケットやビジュアルにもその原始的なイメージが反映されています。

このエピソードには、二人の創作に対する直感と信頼、そして音楽への純粋な情熱が表れており、ザ・クロマニヨンズのスタートにふさわしい象徴的な瞬間となっています。

デビュー期のシングル・アルバム展開

ザ・クロマニヨンズは2006年7月に初ライブを行い、同年9月にシングル「タリホー」で鮮烈なデビューを果たしました。この楽曲は、疾走感と衝動に満ちたロックンロールで、バンドの方向性を明確に示すものでした。続いて10月にはファーストアルバム『ザ・クロマニヨンズ』をリリースし、わずか数ヶ月の間に音源とライブの両面で強い印象を残しました。

アルバムは、ほぼすべての楽曲が8ビートを基調としたシンプルな構成で、荒削りながらも力強いサウンドが特徴です。収録曲「タリホー」はシングルとは異なるアレンジで収録されており、アルバム全体に統一感とライブ感が漂っています。録音はわずか3日間で完了しており、アレンジを練り込むよりも、衝動をそのままパッケージすることに重きを置いた制作スタイルが貫かれています。

初回限定盤には、初ライブの映像やバックステージの様子を収めたDVDが付属しており、バンドの立ち上げ期の熱量を視覚的にも感じられる内容となっています。アルバムのイントロには雄叫びが収録されており、隠しトラックとして「バットマンのテーマ」が収められているなど、遊び心も随所に見られます。

この時期のザ・クロマニヨンズは、音源だけでなくライブ活動にも力を入れており、全国各地のライブハウスを中心に精力的なツアーを展開しました。ステージではMCをほとんど挟まず、楽曲を連続して演奏するスタイルで観客を圧倒し、バンドとしての存在感を確立していきました。

デビューからの数ヶ月間で、ザ・クロマニヨンズは音楽シーンに強烈なインパクトを与え、既存のファン層に加えて新たなリスナー層の支持も獲得しました。その勢いは、以降のアルバムリリースやライブ活動へとつながり、現在に至るまで一貫したスタイルで走り続けています。

ラベル・所属事務所と公式プロフィール

ザ・クロマニヨンズは、Sony Music Recordsのアーティストとして活動しており、レーベルはアリオラジャパンに属しています。所属事務所はハッピーソングで、長年にわたり安定した体制のもとで音楽活動を継続しています。公式プロフィールでは「ロックンロールを鳴らすために生まれたバンド」と紹介されており、その言葉通り、シンプルで力強いロックを貫く姿勢が明確に打ち出されています。

公式サイトでは、メンバーの紹介に加え、最新のリリース情報やライブスケジュール、メディア出演情報などが随時更新されています。アルバムやシングルの発売日、ツアーの詳細、フェス出演の告知など、ファンが必要とする情報が整理されており、活動の軌跡を追いやすい構成になっています。

また、ザ・クロマニヨンズは毎年コンスタントにアルバムをリリースしており、2024年には17枚目となる『HEY! WONDER』を発表しています。それに伴い、全国43公演に及ぶ大規模なツアーも開催されており、ライブバンドとしての信頼と実績を積み重ねています。こうした継続的な活動は、レーベルや事務所との良好な関係性に支えられているといえます。

バンドの公式プロフィールは、音楽性だけでなく、活動の姿勢やファンとの距離感を伝える重要な窓口となっており、ザ・クロマニヨンズの魅力を端的に表現する場として機能しています。

年表で見る主なリリースとツアーの流れ

ザ・クロマニヨンズは2006年のデビュー以来、毎年のようにアルバムを発表し、全国ツアーを継続的に行ってきました。その活動は途切れることなく続いており、ライブバンドとしての信頼と実績を積み重ねています。

初期の代表作には『CAVE PARTY』(2007年)、『FIRE AGE』(2008年)、『MONDO ROCCIA』(2009年)などがあり、いずれも8ビートを基調としたストレートなロックンロールが中心です。2010年代に入ると、『Oi! um bobo』『ACE ROCKER』『YETI vs CROMAGNON』など、タイトルからも遊び心が感じられる作品が続きました。『PUNCH』(2014年)では攻撃的なサウンドが際立ち、『SODAMA』(2015年)ではより内省的な雰囲気も見られます。

近年では『MIMI』(2021年)、『MOUNTAIN BANANA』(2023年)、『HEY! WONDER』(2024年)、そして最新作『JAMBO JAPAN』(2025年)まで、コンスタントにアルバムを発表し続けています。それぞれの作品には、時代の空気を反映しながらも、ザ・クロマニヨンズらしい一貫したスタイルが貫かれています。

ツアーはアルバムごとに開催され、ライブハウスからホールまで幅広い会場で展開されています。観客との距離感を大切にしたスタイルは、初期から変わらず続いており、MCをほとんど挟まない一気通貫の演奏スタイルが特徴です。ライブでは定番曲に加え、最新アルバムの楽曲も積極的に披露され、毎回新鮮なセットリストが組まれています。

2024年の「HEY! WONDER」ツアーでは全国43公演を実施し、2025年には「JAMBO JAPAN」ツアーが予定されています。こうした継続的なリリースとツアー活動は、バンドの創作意欲とファンとの強い絆を物語っています。

メンバー間の関係性と創作スタンス

ザ・クロマニヨンズの中心人物である甲本ヒロトと真島昌利は、THE BLUE HEARTSからTHE HIGH-LOWSを経て、長年にわたり音楽を共にしてきたパートナーです。二人の関係は、単なるバンド仲間という枠を超え、音楽的な信頼と人間的な絆に支えられています。互いの個性を尊重しながらも、共通する価値観を軸に創作を続けており、その姿勢はバンドの音楽性にも色濃く反映されています。

楽曲制作においては、装飾を排したシンプルな構成を重視し、衝動や感情をそのまま音に乗せるスタイルが貫かれています。録音は短期間で行われることが多く、緻密なアレンジよりも、勢いと直感を大切にする姿勢が特徴です。この方法は、ライブでの再現性にも優れており、ステージ上での一体感を生み出す要因にもなっています。

甲本は歌詞やメロディにおいて、日常の中にある感覚や風景を切り取ることに長けており、真島はギターとコーラスでその世界観を支える役割を担っています。二人の役割分担は明確でありながら、互いの領域に踏み込みすぎない距離感が保たれており、そのバランスが創作の安定感につながっています。

ベースの小林勝とドラムの桐田勝治も、長年にわたりステージを共にしてきた仲間であり、演奏面での信頼は厚く、バンド全体のグルーヴを支える存在です。小林は2008年に正式加入し、桐田はサポートメンバーとしての立場ながら、実質的には正式メンバーとして活動しています。

ザ・クロマニヨンズの創作スタンスは、音楽を「鳴らす」ことに重きを置いたものであり、理屈よりも感覚を優先する姿勢が一貫しています。その根底には、メンバー同士の深い信頼と、音楽に対する純粋な情熱が息づいています。

▶▶ ザ・クロマニヨンズのCDなどをアマゾンでチェックしてみる

▶▶ 甲本ヒロトさんに関する本などをアマゾンでチェックしてみる

ザ・クロマニヨンズの音楽性とライブ活動の真骨頂

曲作りの特徴と歌詞・テーマの傾向

ザ・クロマニヨンズの楽曲は、短くて勢いのある構成が基本となっており、3分前後のシンプルなロックンロールが中心です。曲作りは、甲本ヒロトと真島昌利の二人が主導しており、スタジオに入る前にはすでに楽曲が完成していることが多く、レコーディングは非常にスピーディーに行われます。制作段階で細かく練り込むというよりも、衝動や感覚をそのまま音に乗せるスタイルが貫かれています。

歌詞には、日常の風景や人間の感情、生命の躍動といったテーマが多く見られます。たとえば「嗚呼!もう夏は!」では、夏休みの宿題や里帰りといった懐かしい情景が描かれ、「あいのロックンロール」では、愛や夢の不在を逆手に取った力強いメッセージが込められています。言葉の選び方は平易でありながら、聴く人の心に残るような印象的なフレーズが多く、抽象的な表現と具体的な描写が絶妙に混ざり合っています。

メロディは耳に残りやすく、ライブでの一体感を生み出す要素としても機能しています。コーラスワークやリズムの繰り返しが効果的に使われており、観客が自然と体を揺らしたくなるような構造になっています。また、曲の中にはブルースやレゲエ、カントリーなどの要素がさりげなく取り入れられており、ジャンルに縛られない自由な発想が感じられます。

甲本は、曲作りにおいて「テーマを決めて作る」というよりも、日々の生活の中で自然に湧き上がってくるものを形にしていると語っており、その姿勢は歌詞にも表れています。真島との間には「自分の曲」「相手の曲」といった区別がなく、バンドとしての一体感が創作の根底にあります。

ザ・クロマニヨンズの音楽は、何かを伝えようとする意図よりも、音楽そのものを楽しむことに重きを置いています。その結果として、聴き手にも純粋な楽しさや高揚感が伝わり、ライブでも音源でも常に新鮮な感動を生み出しています。

代表曲と初心者におすすめのナンバー

ザ・クロマニヨンズの楽曲には、初めて聴く人でもすぐに引き込まれる力があります。代表曲のひとつ「タリホー」は、2006年のデビューシングルであり、バンドの原点とも言える一曲です。シンプルな8ビートに乗せて、生命力あふれるボーカルが響き渡り、クロマニヨンズらしい衝動と勢いが凝縮されています。

「紙飛行機」は、2007年のシングルで、真島昌利による歌詞が印象的な作品です。子どもの視点で描かれたような素朴な言葉が、聴く人の記憶を優しく揺さぶります。メロディも親しみやすく、ライブでは観客の手拍子とともに一体感が生まれる定番曲です。

「エイトビート」は、2008年のシングルで、タイトル通りのビート感が特徴です。甲本ヒロトの低音ボーカルと真島のギターが絶妙に絡み合い、理屈抜きで楽しめるパンクロックナンバーとして人気があります。ライブではハーモニカの演奏も加わり、さらに熱量が高まります。

「ナンバーワン野郎!」は、2011年のシングルで、挑戦する姿勢や自己肯定感を力強く歌い上げたエールソングです。CMで使用されたこともあり、幅広い層に知られる楽曲となりました。コーラス部分では観客の声が重なり、ライブでの盛り上がりは格別です。

「突撃ロック」は、アルバム『MONDO ROCCIA』に収録された楽曲で、タイトル通りの突進力が魅力です。短い時間の中に、ロックの衝動とメッセージが詰め込まれており、初めて聴く人にも強い印象を残します。

そのほかにも、「生きる」「ギリギリガガンガン」「ひらきっぱなし」「雷雨決行」など、ライブで定番となっている楽曲が多数あります。どれも疾走感と親しみやすさが共存しており、ザ・クロマニヨンズの魅力を端的に伝える入り口として最適です。

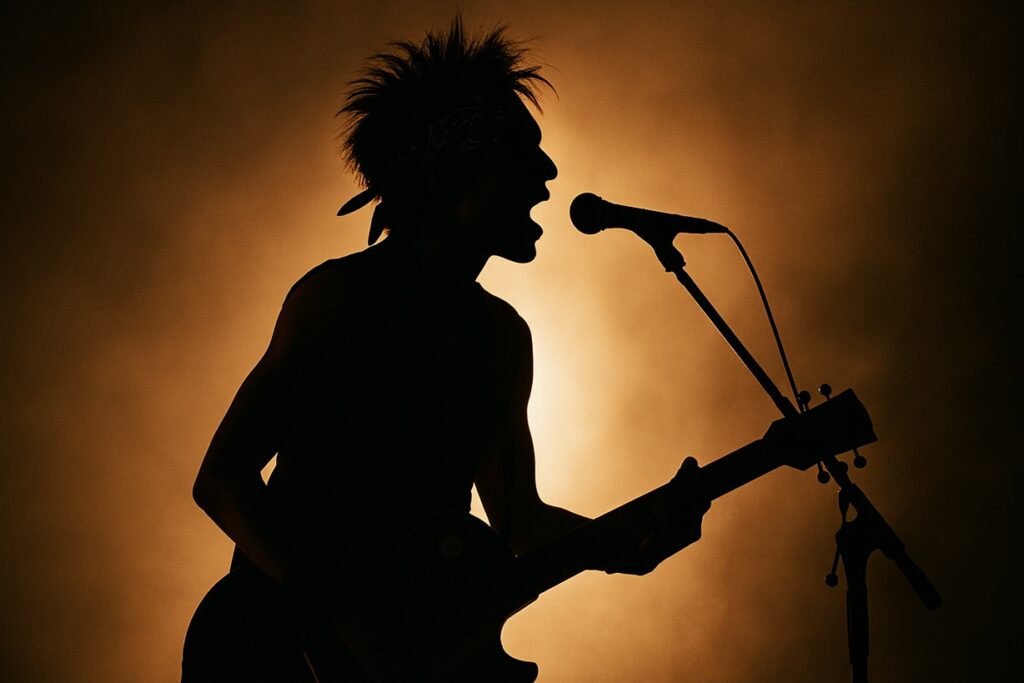

ライブパフォーマンスのスタイルと観客との一体感

ザ・クロマニヨンズのライブは、冒頭から最後まで一貫してロックンロールに没頭する構成が特徴です。ステージに登場すると、甲本ヒロトの「オーライ! ロックンロール!」という掛け声で幕を開け、MCをほとんど挟まずに楽曲を連続して演奏します。セットリストは最新アルバムの曲順通りに進行することが多く、まるでレコードのA面・B面をひっくり返すような感覚でライブが展開されます。

演奏は、真島昌利のギター、小林勝のベース、桐田勝治のドラムが一体となり、疾走感のあるパンクサウンドを生み出します。甲本はメロディーをはみ出すように叫びながら歌い、全身で音を感じながらステージを駆け回ります。観客はその熱量に引き込まれ、自然と手拍子や掛け声が起こり、会場全体が一つの塊となって音楽に没入していきます。

ライブでは、音源では気づかなかった楽曲の魅力が浮かび上がる瞬間が多くあります。「ゆでたまご」では観客の「オイ!」という掛け声が響き、「メロディー」では甲本が客席に手を差し伸べながら歌う姿に、涙を流すファンも見られます。「ナンバーワン野郎!」では大合唱が巻き起こり、ステージと客席が完全に一体化する場面が生まれます。

時折、甲本が朴訥とした口調で観客に語りかける場面もあり、「よう来てくれたな」「今日は最高!」といった言葉が、音楽以上に心に響く瞬間となります。メンバー紹介もさりげなく行われ、真島がギターを持ち替えるだけで甲本が「マーシーはギターを取り替えました」とユーモアを交えて伝えるなど、温かみのあるやり取りが観客の笑顔を誘います。

アンコールでは、メンバーと観客がタオルを掲げて一体となり、最後まで熱狂が続きます。甲本が「全員覚えたぞ、また来いよ」と声をかけ、真島と肩を組んでステージを去る姿は、ライブの締めくくりとして心に残る光景です。

ザ・クロマニヨンズのライブは、音楽を通じて観客と深くつながる場であり、日常の喧騒を忘れて純粋にロックンロールを楽しむ時間となっています。その一体感と熱量は、ライブハウスでもホールでも変わることなく、訪れた人の心に強く刻まれます。

アルバム毎のサウンド進化と変化点

ザ・クロマニヨンズのアルバムは、毎年のリリースを重ねる中で少しずつ音の表情を変えながら進化を続けています。初期の作品では、THE BLUE HEARTSやTHE HIGH-LOWSの流れを汲んだ荒々しく直線的なロックンロールが中心でした。デビューアルバム『ザ・クロマニヨンズ』では、8ビートを基調とした疾走感のある楽曲が並び、バンドの原点を強く印象づける内容となっています。

2作目『CAVE PARTY』では、映画主題歌にもなった「ギリギリガガンガン」など、よりポップな要素が加わり、サウンドに広がりが見られます。続く『FIRE AGE』では、攻撃性を前面に押し出した楽曲が並び、荒削りながらもエネルギーに満ちた構成が特徴です。

『MONDO ROCCIA』では、甲本ヒロトのボーカルが際立ち、ギターのリフやリズムの切れ味が増し、バンドとしての完成度が高まります。『Oi! um bobo』では、楽曲のバリエーションが広がり、レゲエ調の曲やユーモラスな歌詞が登場するなど、遊び心が感じられる内容となっています。

『ACE ROCKER』では、涙を誘うようなメッセージ性の強い楽曲が並び、これまでの作品とは一線を画す感情的な深みが加わりました。『YETI vs CROMAGNON』では、マーシーのソロ活動を思わせるような楽曲も含まれ、個々の表現が際立つ構成となっています。

『PUNCH』では、タイトル通りの力強さが前面に出ており、ギターの歪みやドラムの重厚感が際立っています。『SODAMA』では、内省的な歌詞や静かな曲調が増え、バンドの成熟した一面が垣間見えます。

近年の『MIMI』『MOUNTAIN BANANA』『HEY! WONDER』『JAMBO JAPAN』では、メロディの幅やリズムの多様性がさらに広がり、ブルース・ハープやカウベル、ヴィブラスラップなどの音色がアクセントとして使われています。歌詞にはユーモアや社会的な視点が織り込まれ、聴き手に新たな印象を与える工夫が随所に見られます。

アルバムごとにテーマ性があり、ジャケットやタイトルにもその世界観が反映されています。変化を恐れず、毎年新しい挑戦を続ける姿勢は、ザ・クロマニヨンズの音楽が常に新鮮であり続ける理由のひとつです。

メディア出演やフェス参加での表現力

ザ・クロマニヨンズは、テレビやラジオといったメディアへの出演が非常に少なく、プロモーション活動も控えめなスタイルを貫いています。その一方で、ライブやフェスへの出演では圧倒的な存在感を放っており、音楽そのものの力で観客を魅了しています。

特に夏フェスでは、限られた持ち時間の中で最大限の熱量を発揮し、観客の心を一気に掴むパフォーマンスが印象的です。ステージに登場するとすぐに演奏が始まり、MCを挟まずに楽曲を連続して披露するスタイルは、他の出演者とは一線を画しています。その潔さと集中力が、フェスの空気を一変させる力を持っています。

2025年には「TAKASAKI CITY ROCK FES.」や「ロックアンセム – BY ROCK LOVERS, FOR ROCK LOVERS -」などの大型フェスへの出演が決定しており、全国のロックファンから注目を集めています。出演アーティストが多く並ぶ中でも、ザ・クロマニヨンズのステージは独特の緊張感と高揚感に包まれ、観客の記憶に強く残るものとなっています。

ライブでは、甲本ヒロトの全身を使った表現と、真島昌利の安定したギターが絶妙なバランスを生み出し、バンドとしての一体感が際立ちます。音楽だけで勝負する姿勢は、メディア露出が少ないからこそ際立ち、ライブでの表現力がバンドの本質を伝える手段となっています。

このように、ザ・クロマニヨンズはメディアに頼らずとも、ライブとフェスの場で確かな存在感を示し続けています。音楽を通じて観客と直接つながることを大切にしており、その姿勢が多くのファンに支持される理由となっています。

最新アルバム・ツアー情報と今後の展望

ザ・クロマニヨンズは2025年10月29日に18枚目となるオリジナルアルバム『JAMBO JAPAN』をリリースしました。この作品では、これまでのストレートなロックンロールスタイルを踏襲しながらも、細部に新たな音の工夫が加えられており、バンドの成熟と遊び心が共存する内容となっています。収録曲には、ブルース・ハープやヴィブラスラップなどのアクセントが加えられ、サウンドの幅が広がっています。

アルバムのリリースに合わせて、全国ツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026」が開催されることが発表されました。ツアーは2025年11月13日からスタートし、全56公演にわたって全国を巡る大規模なものとなっています。ライブハウスからホールまで、都市部だけでなく地方都市にも積極的に訪れるスケジュールが組まれており、ファンとの距離を大切にするバンドの姿勢が反映されています。

ステージでは、最新アルバムの楽曲を中心に、定番曲や過去の人気ナンバーも織り交ぜたセットリストが組まれる予定です。MCをほとんど挟まず、楽曲を連続して演奏するスタイルは健在で、観客との一体感を生み出すライブが期待されています。

今後もザ・クロマニヨンズは、毎年のアルバムリリースと全国ツアーを継続していく見通しです。音楽性を大きく変えることなく、少しずつ新しい要素を取り入れながら、変わらぬスタンスで活動を続けています。ファンとの関係を大切にし、ライブを通じて直接音楽を届ける姿勢は、今後も変わることなく貫かれていくと考えられます。

ザ・クロマニヨンズの魅力を総括

- ザ・クロマニヨンズは2006年に結成されたロックバンド

- メンバーは甲本ヒロトと真島昌利を中心とした4人編成

- バンド名はクロマニヨン人に由来し原始的な音を象徴

- デビュー曲「タリホー」で衝撃的な登場を果たした

- 初期アルバムは荒々しく勢い重視のロックが中心

- 所属はSony Music Recordsで安定した活動を継続

- 毎年アルバムを発表し全国ツアーを実施している

- メンバー間の信頼関係が創作の土台となっている

- 楽曲は短く力強く感覚的な構成が特徴となっている

- 歌詞には日常や生命の躍動が込められている

- 初心者には「紙飛行機」や「ナンバーワン野郎!」が人気

- ライブはMCを挟まず音楽に集中する構成が定番

- フェスでは短時間で観客を引き込む力が際立っている

- アルバムごとにテーマ性と音の工夫が施されている

- 最新作『JAMBO JAPAN』でも挑戦的な姿勢を貫いている